Царь Борис Годунов — вся правда о роде Годуновых

В истории России было несколько правителей (включая династии): Рюриковичи, Годунов, Шуйский, Романовы, Брауншвейг и Гольштейн-Готорпские. Русские состояли между собой в родстве. Рюриковичи правили 800 лет, включая Годуновых и Шуйских, Романовы – по разным источникам от 80 лет до 300 , если не учитывать, что 25 ноября 1741 года Гольштейны силой занимают российский трон).

А что мы знаем про Годуновых? Про драму Пушкина все слышали, да не все читали. «Страшный властолюбец и убийца Борис Годунов» – вот что шепчет нам массовое сознание, глубоко ложное!

|

| Золоченые двери Ипатьевского монастяря — фрагмент. |

Дошло до того, что, приезжая в Костромской Ипатьевский монастырь, мы слышим, что это «колыбель дома Романовых», и нам даже в голову не приходит, что на самом деле это колыбель дома Годуновых! Ведь именно предок Годуновых и Сабуровых основал Ипатий, и они на протяжении 400 лет холили и лелеяли этот монастырь.

Сейчас либералы пытаются переписать нашу историю. До этого ее переписывали при советской власти, но мало кто говорит о том, что переписывание было и в XVIII–XIX веках. И еще какое! И одной из главных табуированных тем было наследие Сабуровых-Годуновых.

Может быть, подумаете вы, Сабуровы и Годуновы действительно оболганы, но все равно не особенно интересны? Нет, это не так. Здесь я скажу ключевую вещь: на протяжении всего XVI века Рюриковичи последовательно роднились с Сабуровыми и Годуновыми, мало того – готовили их для занятия престола – в случае если у самих Рюриковичей не останется потомства по мужской линии.

Для Ивана III, Василия III, Ивана Грозного и Федора Ивановича это была, так сказать, запасная династия.

Но начнем с самого начала – с предка Сабуровых и Годуновых, с основания Ипатьевского монастыря.

Родословная Годуновых и их связь с Костромой

До XVII века никому не приходило в голову называть основателя Ипатьевского монастыря татарином. Потом пришло. Это зафиксировал бдительный к слухам Н.М. Карамзин в своей «Истории государства Российского». Его младший современник Пушкин прочитал и так впечатлился, что назвал Бориса Годунова, жившего через 300 лет после Захарии Чета, – татарином…

Кем же на самом деле был Захария Чет? С одной стороны, мы знаем, что он был исконно русским человеком, боярином, владевшим на костромской земле обширными землями.

Захарий был одним из представителей костромского боярства, которое появилось в этом городе еще при великом князе Василии Ярославиче (правил в Костроме с 1247 по 1276 г., с 1272 г. был еще и великим князем Владимирским).

После возвышения княжества при Иване Калите (с 1328 г.) и превращения Костромы в столицу Северо-Восточной Руси костромской боярин Дмитрий Зерно, сын Александра, с тремя сыновьями, Иваном Красным, Константином, по прозвищу Шея, и младшим Дмитрием, переехал в столицу Там все получили боярские чины уже при великокняжеском дворе. Константин Шея даже стал настолько близок Василию I, что подписал его духовную грамоту Правда, детей у него не было. Род пошел от сыновей Ивана Красного Федора Сабура и Ивана Годуна. Первый стал родоначальником старшей ветви — Сабуровых, от второго пошла средняя ветвь — Годуновы. Самая младшая ветвь — Вельяминовы — пошла от Дмитрия Дмитриевича.

По устоявшейся при великокняжеском, а потом и царском дворе традиции представители старшей ветви рода должны были служить самим государям, представители средней и младшей ветвей — удельным князьям, т. е. братьям государей.

Взлет всего рода бывших костромских бояр произошел после того, как в 1505 г. дочь Юрия Сабурова, Соломония, стала женой великого князя Василия III. Ближайшие родственники великой княгини Сабуровы получили боярские чины, а Годуновых стали назначать воеводами главных полков во время военных походов Василия III. Их успешная служба, зафиксированная в Разрядных книгах, помогла потом Б. Ф. Годунову успешно выиграть несколько местнических споров с представителями титулованной знати и занять довольно высокое место при дворе Ивана IV.

К середине XVI в. род Годуновых становится многочисленным и разветвленным. В третьем колене от Ивана Годуна уже насчитывается 16 человек. Успешной была служба Ивана Ивановича Черемного, родного дяди Б. Ф. Годунова, в 1551 г. он был одним из воевод Смоленска, считавшегося одним из крупнейших городов в то время и важным стратегическим пунктом. Михаил Васильевич Толстый в Полоцком походе 1563 г. был у знамени, в 1564 г. также был одним из воевод Смоленска, на Земском соборе 1566 г. значился как дворянин 1-й статьи.

Родовое поместье (вотчина) Годуновых — в Семеновском Костромской области

В 1629 г. «за стольником Годуновым старинная отца его вотчина по государеве жаловальной вотчинной грамоте за приписью дьяка Ондрея Вареева 1622 г., что пожаловал государь отца его старинною его вотчинною село Семеновское на речке Мере, … а в селе церковь Живоначальныя Троицы древяна вверх, да два придела один преп. Сергия игумена Радонежскаго чуд., а другой чуд. Алексея митрополита, да другая церковь Николы чуд. древяна клецки, а в церквах и пределах образы и книги и свечи и ризы и колокола и всякое церк. строенье вотчинников, да церковных дворов попа Елисея Иванова, дьячка Ивашки Петрова, просвирни старицы Анисьи, пономаря Микитки Клементьева, да в селе ж двор вотчинников, двор прикащиков«.

В 1645 г. «окольничий Василий Иванович Стрешнев [дядя] да вдова Оксинья Иванова Годунова, по приказу и духовной племянника, а вдова Оксинья мужа своего, Алексея Никитича Годунова, выдали купчую крепость Ипатскаго монастыря архимандриту Аврамию да строителю старцу Иосифу с братьею на проданную за 8000 руб. родственную вотчину в Костр. уезде в волости Немде да в волости Никольской село Семеновское с деревнями и с пашнями и с сенными покосами и с лесом, мельницами и со всеми угодьями, а на те деньги «устроить на Костроме в Ипатском монастыре в вечный поминок по своей душе и по родителем своим колокол в 3000 руб., да колокольницу каменную связи железные, да долги заплатить 964 руб., да людем своим в надел дать 168 руб.» — а в селе Божие милосердие церковь Знамения Пр. Богородицы и вел. чуд. Николы, да двор боярский, а на дворе строения: горница с комнатою, да горница столовая, да повалыша, двор конюшенной, двор скотной, а на дворе 6 изб людских, поварня, мшаники, бражницы, омбар, 2 житницы в остроге, 3 житницы на дворе людских, двор прикащиков, на дворе 2 избы да 2 клети, сенник, да в селе 2 двора поповых, двор дьячка Федота Васильева, двор земскаго дьячка, 6 дворов бобыльских, двор пустой, двор кузнеца, да на монастыре двор просвирни, двор пономаря Олешки Иванова, двор нищаго».

Сохранилось описание семеновской вотчины, сделанное в 1645 г.: «В селе церковь Знамения, да двор боярский, да на дворе строения горница с комнатой, да горница столовая, да повалуша, да двор конюшенный, да двор скотский, а на дворе 6 изб людских, поварня, мшаник, бражница, амбар, две житницы огороженные в остроге и три житницы на дворе, да двор приказчика, а на дворе две избы, да две клети, да сенник. В селе два двора поповых, дьячка и 10 дворов бобыльских». Усадьба Годунова в Семеновском была огорожена забором из остроконечного тына.

Всего во владение Годуновых входило несколько поселений Колобиха, Дятлово, Малинцево, Сошниково, Изломиха, Заозерница, Михалъцево, Картошкино, Павлово, Аргуново, Окулово, Твердино, Кондома, в которых стояло 250 крестьянских дворов.

По приказу царя Михаила Федоровича часть деревень Семеновской вотчины Годуновых была дана костромскому Ипатьевскому монастырю, покровителями которого были Годуновы — потомки мурзы Чета, основателя монастыря. От Н.В.Годунова семеновская вотчина перешла по наследству к его сыну Алексею Никитичу Годунову. А перед смертью Годунов завещал ее и другую свою вотчину у села Николо-Торжок (сейчас она в Нейском районе) продать, и на вырученные деньги отлить 500-пудовый колокол и повесить его на вновь построенной в Ипатьевском монастыре каменной колокольне. Обе вотчины были оценены в 8000 рублей. Но игумен Ипатьевского монастыря, чтобы не выпустить семеновскую вотчину из своих рук, просил царя купить вотчину за счет казны и дать ее в монастырь, и за это монастырь обещал исполнить завещание А.Н.Годунова и заодно «вечно поминать боярина и его родителей при монастырской службе».

Семеновское было торговым селом на оживленном тракте из Костромы через Галич на Тотьму.

Приближение рода Годуновых в царскому двору

Приблизительно в 1561 г. Г. В. Годунов как высоконравственный и хорошо образованный человек был назначен дядькой царевича Федора. Позднее, видимо, он сосватал Федору свою родственницу Ирину Федоровну Годунову.

Успешную карьеру при царском дворе сделал еще один дядя Б. Ф. Годунова, Дмитрий Иванович. Сначала он входил во двор царского брата Юрия, но после его смерти в 1564 г. оказался в составе царского двора. В 1567 г.

Дмитрий Иванович получил должность постельничего, которая позволяла ему быть все время рядом с царем Иваном Грозным. В этом же году он взял к себе на службу в Постельный приказ на должность стряпчего осиротевшего племянника Бориса. Ему в то время было 15 лет. Расторопный юноша, приносивший одежду и помогавший одеваться, видимо, понравился царю Ивану, и он стал назначать его на должность рынды во время военных походов. В 70-е гг. XVI в. Борису вместе с родственниками удалось выиграть местнические споры с князем Ф. В. Сицким, с его родственником князем И. В. Сицким, князем П. И. Хворостиным, окольничим В. И. Умным-Колычевым, Р. Д. Бутурлиным, окольничим В. Ф. Воронцовым и другими представителями знати. Это позволило Годуновым подняться довольно высоко по иерархической лестнице.

В 1573 г. окольничество было пожаловано Д. И. Годунову и С. В. Годунову, который неоднократно участвовал в Ливонских походах царя. В 1577 г. Дмитрий Иванович стал боярином, Борис получил чин кравчего. В его обязанности входило подавать царю во время обеда напитки. Можно предположить, что это возвышение было связано с тем, что царевич Федор женился на Ирине Годуновой. В источниках дата этого события не зафиксирована.

В последние годы царствования Ивана Грозного успешная служба Годуновых продолжалась. В 1580 г. Борис Федорович получил чин боярина. Степан Васильевич начал заниматься дипломатическими делами, его брат Иван участвовал в успешной обороне Пскова от Стефана Батория и за это получил окольничество. Все они неоднократно участвовали в царских свадьбах, исполняя почетные должности. К примеру, Борис часто был дружкой, Дмитрий Иванович — боярином за столом, остальные — поезжанами, свечниками, каравайниками и т. д.

Воцарение Федора Ивановича в 1584 г. вознесло всех Годуновых на небывалую высоту. Пятеро из них входят в Боярскую думу, а во время военных походов возглавляют основные полки: Борис Федорович — Большой, Степан Васильевич — Передовой, Иван Васильевич — Правой руки, Яков Михайлович — Разведывательный. В столице контролировать ситуацию оставались Дмитрий Иванович и Григорий Васильевич. Это позволяло царским родственникам держать в своих руках все нити по управлению страной и обеспечивать успех правлению Федора Ивановича.

Семья и дети Бориса Годунова

Жена Бориса Годунова

Скуратова-Бельская, Мария Григорьевна (?-1605) дочь боярина Малюты Скуратова, сподвижника Ивана Грозного. Согласно большинству публикаций, брак Годунова с дочерью всесильного временщика обеспечил ему карьеру. По мнению историка Р. Г. Скрынникова, дело обстояло с точностью до наоборот — Малюта Скуратов, чтобы упрочить своё положение, стремился породниться с главой Постельного приказа Д. И. Годуновым. В условиях террора, проводимого Иваном Грозным, постельничий, ввиду специфики своих обязанностей, стал одним из ближайших лиц к царю. Поэтому Малюта Скуратов был заинтересован в том, чтобы выдать дочь замуж за племянника могущественного боярина.

Дети Бориса Годунова

- Ксения (1582—1622) После уничтожения рода Годуновых была оставлена в живых Лжедмитрием 1

- Иван (1587—1588) умер в младенчестве из-за несчастного случая. Борис Годунов, в силу особенностей своей религиозности, во время болезни сына приказал напоить его святой водой и в сильный мороз отнести в храм, после чего ребёнок умер.

- Федор Борисович Годунов (1589 — 10 июня 1605).

Более подробная информация о Годунове http://www.pravoslavie.ru/57723.html

Литература

Зимин А А. В канун грозных потрясений. М., 1986; Скрынников Р. Г. Борис Годунов. М., 1979; Эскин Ю. М. Местничество в России XVI–XVII вв. М., 1994; Морозова Л. Е. Два царя: Федор и Борис. М., 2006.

Версия о принадлежности Бориса Годунова к царскому роду

Царь Борис Федорович «Годунов» — Рюрикович или худородный костромской дворянин, как его описывали Романовы?

Первое предположение: Царь Борис Федорович, по-видимому, сын царя Федора Ивановича.

В 1591 году, в правление царя Федора Ивановича, крымский хан Гази Гирей прислал в Москву на имя Бориса Федоровича «Годунова» письмо. Оно сохранилось до нашего времени, приведено в книге [759] и названо там «Письмом крымского хана к московскому БОЯРИНУ Борису Годунову». Однако на обороте письма имеются записи, сделанные в царской канцелярии, где письмо зарегистрировали. Из этих записей встает совсем иная картина. Мы цитируем.

«На обороте сделаны пометы:

1) „Лета 7099 переведена“,

2) „Что писал ЦАРЮ БОРИСУ ФЕДОРОВИЧУ крымского царя… ближной его человек Ахмат-Ага“» [759], связка 1, с. 46.

Письмо написано по-арабски, поэтому московский чиновник на обороте вкратце изложил содержание письма по-русски. Это вполне естественно.

Поразительно здесь то, что Годунов еще в 1591 году, то есть ЗА СЕМЬ ЛЕТ до смерти царя Федора, назван ЦАРЕМ. Причем не где-нибудь, а в ОФИЦИАЛЬНОМ подлинном документе, сохранившемся до нашего времени! Это может означать только одно — БОРИС БЫЛ СЫНОМ И НАСЛЕДНИКОМ ЦАРЯ ФЕДОРА ИВАНОВИЧА. ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЕГО МОГЛИ НАЗВАТЬ ЦАРЕМ. Таков был обычай московских царей — именовать ЦАРЕМ И ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ СВОЕГО СЫНА И НАСЛЕДНИКА ЕЩЕ ПРИ СВОЕЙ ЖИЗНИ. Старый обычай идет из Византии. Так поступал позже и сам Борис Федорович «Годунов». Когда его сын Федор подрос, он стал именоваться в ОФИЦИАЛЬНЫХ БУМАГАХ царем и великим князем, вместе со своим отцом.

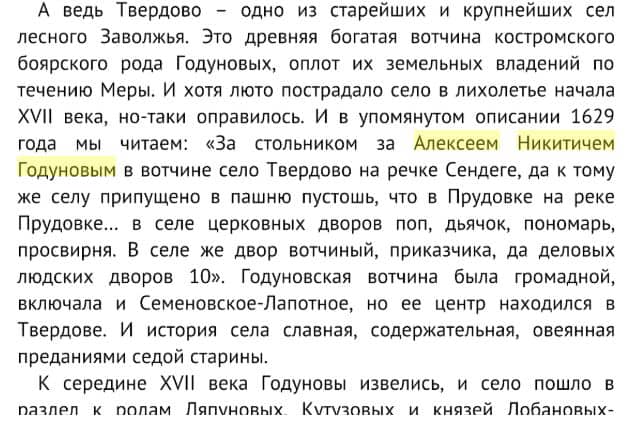

Второе предположение: Вотчина Годунова — Твердово, по «прайду обитания» всего в 10 км от Святого Олександра (Александровской слободы в Костромской области) — великокняжеской вотчины, откуда и был изначально царский Род.

Ну не мог худородный дворянин быть так близко расположен к Двору Ивана Грозного, да еще после Опричнины — расчистки земель центра государства от сомнительных Родов и укрепления «офицерского корпуса» на базе Семеновского полка в соседнем Семеновском (т.е. задолго до Петра Первого).