Соколиная охота – это один из древнейших видов охотничьего промысла и одна из древнейших и любимейших воинских забав.

На Руси соколиная охота называлась — ПОТЕХА.

Как она была связана с царской династией Рюриковичей (Рарог), столицей Руси Великим Новгородом (Костромой) и царской вотчиной — Костромским Семеновским (ныне Островском), читайте в этой статье.

История возникновения соколиной охоты на Руси

Указания о возникновении охоты с ловчими птицами (соколами, ястребами, орлами-беркутами) на территории России относятся к XI веку. Наивысшего развития охота с ловчими птицами достигла в XVII в. при царе Алексее Михайловиче, хотя у князя Олега в Киеве ( XI в.) тоже был соколий двор. Соколиная охота на Руси имела не только спортивное значение, но часто являлась и средством для налаживания добрососедских отношений: в соседние страны сокола посылались в качестве подарков. Существуют две основные версии проникновения соколиной охоты в Европу. По одной – она появилась благодаря скифам и сарматам в I–III в. н. э. По другой – пришла в Европу вместе с гуннами позднее.

Первые достоверные свидетельства о соколиной охоте в западноевропейском регионе относятся к пятому столетию. В рукописи 499 года н. э., автор сообщает, что он в годы юности наряду с лошадью и собакой имел и хорошо подготовленную ловчую птицу. Известная мозаика из города Аргоса (Пелопоннес), изображающая сцену соколиной охоты, датируется также V в. н. э., к этому же времени относится и мозаика из Карфагена. Начиная с этого времени, ловчие птицы постоянно упоминаются германских источниках. Первые достоверные сведения о соколиной охоте у славян относятся примерно к IX в., то есть ко времени, когда на Западе она уже получила широкое распространение. Это изображение человека на коне с птицей на руке, найденное в Моравии (исторический регион Чешской республики) в местечке Старо Място.

С определенной уверенностью можно говорить о преобладании уже в то время эстетической составляющей над промысловой. Добыча сокольников не шла ни в какое сравнение с другими охотами, например поимкой птиц при помощи перевесов или зверей тенетами, широко распространенными на Руси. Вот что писал Паллас об охотах с перевесом на зауральских озерах: «Иному удается изловить в один раз их (т. е. гусей) двадцать и более, и почти ни одной ночи напрасно не прокараулив. Кроме обыкновенных больших гусей и казарок, из которых наивкуснейшее в свете делается жаркое, ловят сим же образом различного рода уток и гагар».

Сохранилось немало письменных свидетельств о соколиной охоте в южной Руси. По своим условиям именно эти территории наиболее подходили для охот с ловчими птицами. Известно, что соколиный двор держал еще князь Олег (IX в.). При князе Ярославе Мудром (1019–1054) был построен храм Святой Софии в Киеве, где на стенных фресках лестницы, ведущей на хоры, есть сцена охоты на зайца с хищной птицей. Ко времени его правления относится и первый свод законов, так называемая «Русская Правда», где имеется ряд статей об охоте и ловчих птицах, за воровство которых полагался большой штраф. Упоминание о ястребах и соколах можно встретить в летописном тексте «Духовной» или поучении Владимира Мономаха (1113–1125). Игорь, князь Северский, судя по Ипатьевской летописи, попав в плен к половцам, охотился с ястребами. Памятник древнерусской литературы XII века «Слово о полку Игореве» также содержит немало сведений о соколиной охоте.

Великий Новгород и соколиная охота

В северо-восточной Руси соколиная охота была не менее популярна, чем в южной, хотя условия охоты были другими из-за обширных лесов и болот. Из всех городов северо-восточной Руси особенно выделялся Господин Великий Новгород, стоящий на пересечении главных торговых дорог, одна из которых соединяла Восток с Западом («Волжский путь»), а другая – Юг и Север («Путь из варяг в греки»). Именно здесь в соколиной охоте ощущается присутствие как восточного, так и западного влияния.

Еще на заре создания русского государства #сокол появляется как гербовая фигура, символ основателя династии первых князей Руси. Историк О. М. Рапов говорит, что «загадочные фигуры на монетах и печатях Рюриковичей, на перстнях и подвесках, принадлежавших князьям и их дружинникам, и даже на кирпичах Десятинной церкви в Киеве не что иное, как силуэт атакующего сокола. По некоторым, однако, спорным данным, само слово Рюрик, Рериг (правильнее Рарог) идентифицируется с названием сокола.

Постепенно интерес к соколиной охоте, и, прежде всего, со стороны новгородской знати, возрастал. Возрастала и потребность в охотничьих птицах. Спрос на них послужил тому, что начали появляться ловцы пернатых хищников. Ловля хищных птиц становится прибыльным делом. Именно в связи с тем, что ко времени появления первого свода законов так называемой «Русской Правды» интерес к ловчим птицам возрос настолько, что потребовалось особым пунктом внести статью о наказании за кражу этих птиц.

Вероятно, именно в связи с широким развитием соколиной охоты во времена правления князя Андрея Александровича (сына Александра Невского) на княжеской печати появляется конный сокольник. Ко времени его второго правления (1294–1304) относится сохранившаяся подлинная грамота этого князя к посадникам, казначеям и старостам Заволочья о предоставлении его ватажникам корму и подвод, когда те будут возвращаться с птицами с моря. А ссылки в этой грамоте на своего отца «а как пошло при моем отце и при моем брате» говорят нам о том, что и Александр Невский имел свой интерес в птичьем промысле. Насколько сильно новгородские князья любили соколиную охоту, подчас в ущерб своим прямым обязанностям, показывают несколько примеров из летописей. В 1135 году новгородцы упрекали своего князя Всеволода Мстиславича: «Почто ястребов и собак собра, а людей не судяше и не управляаше». Спустя почти 130 лет, а именно в 1270 году, подобный упрек они вменили в вину уже Ярославу Ярославичу: «Ты, княже, неправду почто чинишъ, и многы ястребы и соколы држиши? Отнял еси у нас Волхов гоголиными ловцы и иныя воды утечными ловцы, а псов држиш много, отнял еси у нас поле заечьими ловцы». Упоминание одних лишь ястреб’ов в первом эпизоде неслучайно – территории, где проходили охоты, были большей частью покрыты лесами, что делало ястреба наиболее подходящей птицей для охоты. Кроме того, и достать его было проще. Сокола появляются лишь тогда, когда создаются более удобные условия для охоты с этими пернатыми хищниками. Ястреб в соколиной охоте средневекового Новгорода, судя по всему, является основной ловчей птицей. Это подтверждается и археологическими раскопками: кости ястребов (тетеревятника и перепелятника) преобладают над останками других хищных птиц.

История донесла до нас имена некоторых новгородских помытчиков, людей, занимавшихся доставкой и сбытом ловчих птиц состоятельным вельможам и князьям. Это Марк, Савва, Микифор и Михайло, возглавлявшие печорскую княжескую ватагу. Эти люди упоминаются в документах со времен Ивана Калиты, и относятся к 1327–1329 годам. Таким образом, Москва имела свои виды на северные промыслы и, в частности, помытный, пытаясь как-то привязать северных дельцов к себе. Похоже, это было важно для улаживания дел с Ордой, которой отправлялись подарки, наиболее ценными из которых были меха, «рыбьи зубы» и ловчие птицы. Вместе с тем в XIII–XIV веках интерес к соколиной охоте в Новгородской земле, по-видимому, принимает такие масштабы, что светские сюжеты на эту тему начинают проникать даже в священные книги как изобразительный материал.

Например, в новгородской псалтыри XIV века, хотя и в стилизованном виде, можно видеть сокольника с ловчей птицей на руке в виде буквицы. Изображение сокольника и хищной птицы присутствует и на новгородских свинцовых буллах. В частности, в раскопе, датируемом 1420-ми годами найдена печать Великого Новгорода с изображением человека с птицей на правой руке.

В XIII – XIV веках интерес к соколиной охоте в Новгородской земле, по-видимому, принимает такие масштабы, что светские сюжеты на эту тему начинают проникать даже в священные книги как изобразительный материал. Например, в новгородской псалтыри XIV века, хотя и в стилизованном виде, можно видеть сокольника с ловчей птицей на руке в виде буквицы. Помимо Новгорода, соколиной охотой занимались и в других городах северо-восточной Руси. Это Ярославль, Тверь, Ростов Великий и многие другие. Названия многих мест средневековой Руси связаны с соколиной охотой. Например, рядом с Великим Новгородом расположена местность, именуемая в исторических источниках как соколничи или соколницы. Вероятно, это было ближайшее к городу место проведения соколиных охот в раннюю эпоху. Помимо соколиной охоты, ловчие птицы отлавливались, как уже упоминалось, для отправок в Орду и другие страны. Из всех ловчих птиц самой ценной становится кречет. Вероятно, с конца XIV – начала XV вв. кречет все чаще начинает содержаться в сокольнях состоятельных людей и становится одним из первоочередных предметов вывоза. Новгород, как крупный торговый город, продавал разные товары в Европу и на Восток, и крупные сокола наравне с пушниной ценились очень дорого. С этого времени вплоть до потери своей независимости Новгород обладает монополией на добычу крупных северных соколов и частью белых ястребов. Кречет наряду с северным соколом (северным сапсаном) являлся по тем временам достойным подарком. Например, при посещении Новгорода Иваном III Васильевичем в 1476 г. знатные люди в числе даров преподнесли шесть кречетов и одного сокола. А именно: князь Василий Шуйский преподнес двух кречетов и сокола, Казимер – двух кречетов, Яков Короб – кречета и сын его Иван – тоже кречета.

Сокольничий приказ

Сокольничий приказ, ранее Сокольничий путь — орган управления (приказ) регалией (потехою, охотой) Русского государства, ведал придворной соколиной охотой. Так же на Руси этот приказ считался самым важным, первым приказом и иногда еще назывался как Приказ тайных дел, или тайный приказ. В его ведении находилась Опричнина, а после прихода Романовых он являлся как бы собственной канцелярией царя (якобы учрежден только около 1658 г. царем Алексеем Михайловичем). В нем заседали дьяк и человек 10 подьячих [2]; бояре и думные люди не входили в состав приказа, так как он был учрежден главным образом для наблюдения за их деятельностью. Подьячие приказа тайных дел посылались с послами в разные государства и на посольские съезды, а также на войну с воеводами; они должны были следить за действиями послов и воевод и обо всем доносить государю. Послы поэтому всегда старались подкупать подьячих, чтобы расположить их в свою пользу. В приказе тайных дел производились следствия по важнейшим государственным делам, например по выпуску фальшивой монеты, делу патриарха Никона и т. п.; ведались гранатного дела мастера, гранатное дело и заводы. В ведении этого же приказа состояла любимая царская потеха — птицы, кречеты и ястребы с особым штатом для их ловли и обучения, а также голубятни, в которых было более 100 тысяч голубиных гнезд для корма хищных птиц. Приказ тайных дел был уничтожен в самом начале царствования Федора Алексеевича.

Ведомство соколиной охоты распределялось между рядовыми сокольниками, начальным и подсокольничим. Были ещё помощники сокольников, называвшиеся сокольничьими поддатнями. Царь Алексей Михайлович, большой любитель соколиной охоты, сочинил торжественный обряд возведения рядовых сокольников в начальные, занимающий большую часть написанного при нём «Урядника, или нового уложения и устроения сокольнича пути», снабжённого собственноручными заметками. Конец «Урядника» содержит роспись лицам, кому «следует которых птиц держать»: 101 кречет и сокол московского потешного двора были розданы 49 рядовым сокольникам, делившимся на пять статей (статьи назывались по первому рядовому сокольнику). Все, даже рядовые сокольники, награждались поместьями и имели свои вотчины и крестьян. Котошихин в потешном соколином дворе насчитывал 100 сокольников, да столько же по городам, где они занимались ловлей птиц. Сохранилась грамота московского великого князя переяславским сокольникам (1507 года), которой он освобождал их от суда и ведомства переяславского наместника и от всяких повинностей, кроме яма, городового дела и посошной службы, подчинял непосредственно своему суду и «за соколы» облагал оброком «полтора рубля в год»

Семеновский потешный двор

Наиболее известным центром соколиной охоты было древнейшее поселение Костромской области — Семеновское на реке Мера. На базе Соколиного приказа там формировался потешный двор, в котором формировались позднее Потешные Семеновский и Преображенский полки. А инструкторами там были «немцы» Лермонт и сын магистра тевтонского ордена фон Мегден.

В Семёновском содержались более 3000 ловчих птиц. Птичий двор Семеновского был самым известным царским развлечением. Попробуем разобраться с его историей:

Птичьи фамилии мерянской земли

Для Мерянской территории очень характерно распространение «птичьих» фамилий: Соловьёв, Лебедев, Соколов, Голубев, Сорокин, Синицын, Скворцов… На мерянской территории эти фамилии дают неоспоримые максимумы в среднем по России, сплетающиеся в единый этно-географический узел.

Много этих фамилий и в Островском (Семеновском). Это и был птичий двор, связанный с Потехой.

В древности у финно-угров многие птицы символизировали различные божества. В языческих представлениях считалось, что на крыльях птиц прилетали духи предков. В дохристианской Владимиро-Суздальской Руси птицы почитались очень высоко, им приписывалась особая, сакральная роль. Видимо поэтому не случайно у жителей Верхневолжья столько «птичьих» фамилий.

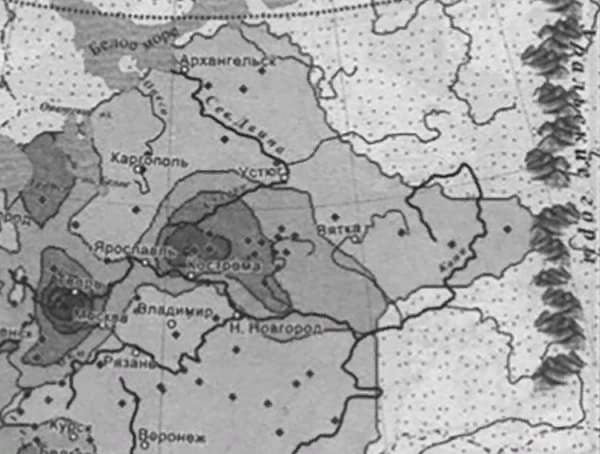

Вот, к примеру, карта распространения фамилии Соловьёв:

Тверской максимум, возможно, отражает ещё до-кривичскую местную традицию именований. Костромской максимум с ответвлением к Ветлуге на удивление чётко отражает расселение мери костромской с отселением части её на Ветлугу в ходе христианизации раннего средневековья.

Составители карты: О.П. Балановский и Е.В. Балановская. Лаборатория популяционной генетики человека, МГНЦ РАМН

Сокольничий

Сокольничий — один из старинных чинов княжеского двора, стоявший во главе соколиной охоты, а иногда и всех учреждений военно-княжеской охоты (должность сокольничего почти всегда соединялась с должностью ловчего). В сокольничие назначались обыкновенно люди именитые, но затем возвышавшиеся до окольничих и даже бояр. Последним сокольничим был Г. Г. Пушкин.

Интересна судьба последнего сокольничего Гавриил Пушкина, который благодаря предательству получил этот высокий титул.

Возвышение его началось с 1605 года, когда он, вместе с Наумом Плещеевым, вызвался доставить в столицу грамоту первого Лжедмитрия. 1 июня 1605 года Пушкин и Плещеев прочли эту грамоту в Красном Селе, а потом, сопровождаемые красносельцами, отправились в Москву и, по требованию народа, прочитали её с Лобного места, при звоне колоколов. В этой грамоте Лжедмитрий извещал о своём спасении, доказывал свои права на Московский престол и вспоминал всё то зло, что причинил ему Годунов. В благодарность за оказанную услугу Лжедмитрий сделал Пушкина великим сокольничим и думным дворянином.

Известно, что любая привилегия может быстро превратиться в моду и повлиять существенным образом на изменение первичной сущности и смысла явления. Именно это произошло с соколиной охотой. Мода на это занятие превратилась из спорта в что то среднее между обязательным ритуалом для знати и балами, где можно других посмотреть и себя показать.

Вследствии этого, стали цениться престижные, наиболее редкие, из отдаленных мест птицы. Особенно ценными считались белые и полу-белые формы кречета. В соколятнях знати они служили чаще для украшения пышных парадных выездов, на которых владелец мог блеснуть перед соседями своим состоянием. С этой же целью использовали более красивые предметы ухода или «одежды» ловчих птиц — серебряные бубенцы, тисненые кожаные опутенки и ремешки-должики, изукрашенные каменьями, клобучки (шапочки для закрытия глаз между напусками на добычу) и даже расшитые золотом нагрудники и наплечники. При этом рабочие качества птицы, способности ее безотказно охотиться, по первому зову возвращаться на перчатку, навыки охоты и «уловистость» нередко оставляли желать лучшего. Перед соколами отступил на второй план основной «рабочий» вид европейской охоты ястреб-тетеревятник. Исторические свидетельства донесли до нас рассказы о том, как птица с руки егеря или лесника «облавливала» графских любимцев.

В табеле о рангах европейской школы на первое место ставили кречета, особенно белого, хотя никаких заметных преимуществ окраска птицы не давала. Следом за ним шли остальные крупные сокола — балобан, часто по-восточному называемый шарг или шаруг (откуда и его латинское видовое имя), лаггар, ввозимый из Индии, средиземноморский рыжеголовыый сокол, а также самый быстрый, но и самый мелкий из этой группы настоящий, или странствующий сокол, известный сейчас под названием явно тюркского происхождения, сапсан.

Вывод о соколиной охоте

Сокол #Рарог — это был символ царского рода. Соколиная охота называлась Потехой и к ней приучали княжеских детей с детства. Проводилась она в Семеновском задолго до Петра 1, как тренировка боевых качеств будущих воинов (Семеновский потешный полк).